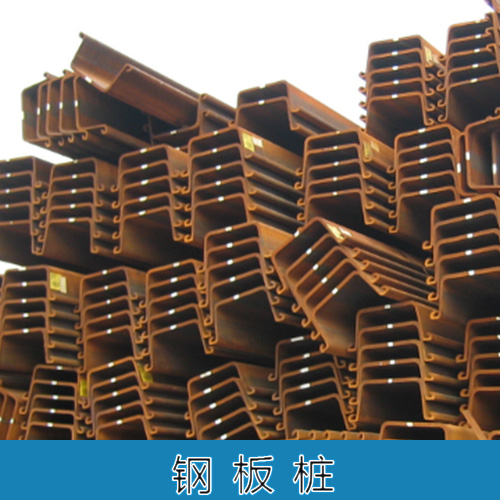

在广州城市化进程不断加快的背景下,增城区作为广州东部发展的重要增长极,其城市建设与基础设施更新备受关注。其中,荔城作为增城区的核心区域,近年来在新城区规划和旧城改造方面持续推进,各类市政工程、地下空间开发及河道整治项目相继展开。在这些工程建设中,拉森钢板桩作为一种常见的支护结构材料,因其施工便捷、可重复利用、止水性能良好等优点,被广泛应用于基坑支护、河岸加固、地下管廊建设等场景。然而,随着新城规划对生态环保、可持续发展和城市美学提出更高要求,关于“荔城地区拉森钢板桩施工流程是否符合新城规划要求”的讨论也逐渐升温。

从技术层面来看,拉森钢板桩施工流程通常包括测量放线、导架安装、钢板桩打设、基坑开挖、支撑设置、主体结构施工以及拔桩回收等环节。这一流程在传统土木工程中已被验证为高效且可靠。在荔城地区的多个市政项目中,如增江碧道工程、地下停车场建设以及部分商业综合体的地基施工中,均采用了该工艺。其快速施工的特点有助于缩短工期,减少对周边交通和居民生活的干扰,这与新城规划中“高效集约利用土地资源”“优化城市运行效率”的理念相契合。

然而,新城规划并不仅仅关注工程效率,更强调生态环境保护、城市景观协调以及长期可持续性。在此背景下,拉森钢板桩的应用也面临一些挑战。首先,钢板桩在打设过程中会产生较大的振动和噪音,尤其是在人口密集的老城区或靠近住宅区的施工点,容易引发居民投诉,影响城市宜居性。尽管目前已有静压植桩机等低噪音设备投入使用,但在荔城部分项目中,仍以传统锤击式打桩为主,尚未全面推广绿色施工技术。

其次,钢板桩作为临时支护结构,在完成使命后若未能及时拔除或回收不当,可能对地下环境造成污染或阻碍后续地下空间开发。此外,裸露的钢板桩外观较为工业化,缺乏美观性,在强调城市风貌统一的新城核心区,可能与周边景观不协调。例如,在增江沿岸的滨水空间打造中,若钢板桩长期暴露在外,会影响整体视觉效果,违背了“蓝绿交织、人水和谐”的生态设计理念。

值得注意的是,增城区近年来出台的《增城区国土空间总体规划(2021—2035年)》明确提出要构建“生态优先、绿色发展”的城市格局,推动基础设施建设与自然环境相融合。因此,单纯的技术可行性已不足以评判一项施工工艺是否“符合规划要求”,还需综合考量其对环境、社会和城市形象的综合影响。

为使拉森钢板桩施工更好地适应新城规划导向,建议从以下几个方面进行优化:一是推广使用静压、液压等低扰动施工技术,减少施工过程中的噪音和振动;二是在设计阶段充分考虑钢板桩的临时性特征,明确拔除时间表和回收机制,避免遗留问题;三是结合景观设计,在钢板桩外侧增设绿化遮挡或艺术围挡,提升视觉美感;四是加强施工监管,确保施工单位严格按照环保标准和文明施工规范操作。

此外,政府相关部门应建立更加精细化的审批与评估机制,对涉及拉森钢板桩使用的项目进行环境影响预评估和社会风险评估,尤其在历史文化街区、生态敏感区和重点景观带等区域,审慎决策是否采用此类工艺。同时,鼓励企业研发新型复合材料支护结构,探索替代方案,推动建筑工业化与绿色建造协同发展。

综上所述,荔城地区的拉森钢板桩施工流程在技术执行层面基本成熟,能够满足多数工程的功能需求,但其在噪声控制、环境协调和城市美学方面的表现尚有提升空间。是否“符合新城规划要求”,不能一概而论,而应结合具体项目位置、施工周期、周边环境和规划定位进行综合判断。未来,随着增城新城建设向高质量发展阶段迈进,工程建设不仅要“建得快”,更要“建得好”。唯有将技术创新与规划理念深度融合,才能真正实现城市发展与人民福祉的双赢局面。